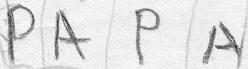

Ce récit est dédié en priorité aux enfants “d’avant-guerre” qui, comme moi, ont passé leurs plus tendres années dans l’attente de ce papa que beaucoup n’avaient pas eu le temps de connaître.

A tous ceux qui ont consciencieusement appris à écrire pour pouvoir tracer, d’une petite main maladroite mais appliquée ce mot :

La première partie de cette histoire, ma mère et ma grand-mère l’ont bien souvent racontée. La seconde, je l’ai vécue.

Lundi matin 16 avril 1945.

Comme tous les lundis, c’est jour de lessive à la maison. Avant d’aller travailler mon grand-père a allumé un feu d’enfer dans le petit poêle noir, rond et jouflu de l’atelier. La grande lessiveuse à champignon gargouille à intervalles réguliers. Dans un baquet en zinc, sur sa planche en bois, ma grand-mère frotte vigoureusement mouchoirs et cols de chemise avec une brosse en chiendent. Près d’elle, ma mère rince à grande eau les pièces que ma grand-mère plonge dans la bassine.

Mémé Francine jette de temps à autre un regard inquiet à sa belle-fille.

– Raymonde, tu ne montes pas en gare ?

Ma mère ne répond pas. Elle a vu tellement de trains ces derniers jours ! Elle a assisté à tant de retrouvailles : les cris de joie, les larmes de bonheur, les embrassades ! Et chaque fois, elle est rentrée seule. La fleur de l’espoir s’est fanée sous les griffes de l’inquiétude et du découragement.

Soudain, elle ôte son tablier, attache la laisse au collier de Lolette et court vers la gare. Elle arrive presque en même temps que le train. “Mâcon, deux minutes d’arrêt !”. Rien ne bouge… sauf une porte qui s’ouvre en queue de convoi. Le passager n’a pas posé un pied sur le quai que la chienne arrache la laisse des mains de ma mère et court, toute frétillante, à la rencontre de son maître qu’elle n’a pas oublié.

Lolette fut la première à souhaiter la bienvenue à mon père.

Moi, j’étais à l’école. La classe était silencieuse : nous préparions la leçon de lecture. Quelqu’un a frappé. La maîtresse a dit “Entrez”. C’était mon arrière-grand-mère (grand-mère Annette). Nous nous sommes levées. Je n’avais qu’une pensée : qu’est-ce que j’ai encore fait comme bêtise ? Mon aïeule a parlé à l’institutrice. Nous n’entendions rien parce qu’elle était de dos. Elle s’est retournée et la maîtresse a dit simplement, calmement : “Christiane, range tes affaires. Ton papa est rentré”.

Nous avons traversé la cour silencieuse sous les platanes encore dénudés. A mi-chemin, ma mère nous a rejointes. Elle a pris mon cartable dans sa main gauche, ma main gauche dans sa main droite. Elle courait si vite que j’avais l’impression de voler à ses côtés. Rue Lamartine, rue Sigorgne, rue St-Nizier… mes pieds ne touchaient pas les pavés. Nous avons grimpé quatre à quatre les vingt-quatre marches du vieil escalier de pierre et nous sommes entrées dans la cuisine de mes grands-parents.

D’un geste machinal et habituel, mémé Francine essuyait ses mains dans son tablier. Elle souriait. Pépé Henry était assis à la table ronde devant un verre de vin blanc. Il souriait aussi. A côté de lui, il y avait cet homme. La main de ma mère me poussait vers lui, mais je résistais. J’étais trop intimidée. Et puis, il m’a souri. Alors je me suis jetée à son cou. Il m’a prise sur ses genoux. Aucune force au monde n’aurait pu nous séparer. Il venait de se raser. Il sentait bon. C’était mon papa et tout le reste n’était que silence, un silence magique qui nous isolait des bruits et des mots comme une bulle de tendresse et de complicité.

Et puis, ils sont arrivés, les voisins, les amis : le pépé et la mémé Bougenot, les frères Paqueriaud en veste à carreaux qui avaient laissé un instant leur boucherie chevaline aux bons soins de leurs femmes et Marius Gruel avec sa cigarette, sa moustache et sa casquette, Dédé Gagneur, le roi de la Saône, la famille Guichard venue de Tournus à bicyclette. Et d’autres encore… Inlassablement, ma grand-mère descendait à la cave chercher les bouteilles de Pouilly-Fuissé du père Bressand (s’appeler Bressand, pour un vigneron bourguignon, c’est vraiment un comble !). Et on trinquait au retour de l’enfant du quartier. La même question revenait sans cesse : “Alors, Jean, c’était comment là-bas ?”. Mon père penchait un peu la tête, l’air pensif, un petit sourire au coin des yeux. Ce n’était pas encore le moment de raconter, si toutefois ce moment arrivait un jour…

Ce récit figure en deuxième partie de l’article : Une page de ma vie : la captivité.